APDとPET技術

優れた潜在能力を持つAPDをアレー化し、位置有感機能を持たせることは様々な分野での応用が期待される。とくに大型素子を開発すれば、PMTに代替する重要な次世代光センサーになることは必至である。さらに、APDアレーとシンチレータ、さらに信号を読み出す回路基板までを小型一体化してモジュールに組めば、より汎用性のある「拡張型PETユニット」が構築できる。ユーザーは用途に合わせてユニットを連結し、動物用・頭部用・全身用のあらゆるニーズに応えることが期待される (図1)。以下では“APD-PETモジュール”構築のための各コンポーネント開発について、詳細に触れていきたい。

(1) センサーヘッドの開発(シンチレータ・アレイ)

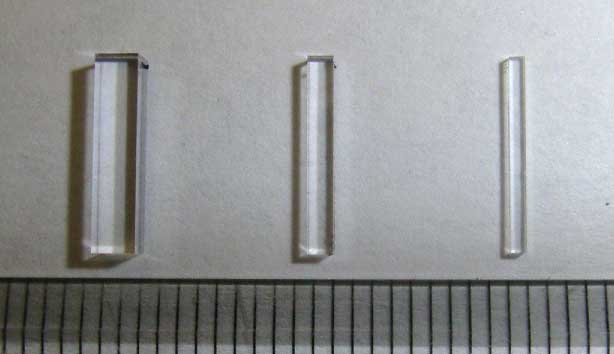

量の比較

センサーヘッドに用いるシンチレータの条件として (1)密度が高いこと(ガンマ線阻止能) (2)光量が大きいこと(エネルギー分解能) (3)減衰時間が短いこと(同時係数とTOF応用)など様々な条件が求められる。LYSOはBGOと同程度以上の密度(7.3g/cm3)をもち、高速で潮解性もなく加工も容易なため、PETでは広く使われるシンチレータの一つである(図2)。JSTプロジェクトでは2.2mm角 1.3mm角, 0.9mm角の3種類の微細なピクセルシンチレータを製作し (図3 左)、ESR反射材を井桁に組んで8x8ないしは16x16のマトリックスに組み上げた。わずかなサイズのバラつきが隣接ピクセルとの光干渉を引き起こすため、シンチレータの形状誤差を20μm以下にまで均一化し、また光検出器とピクセルシンチレータの位置のずれを防ぐ高精度アルミメッシュを製作した(図3 右)。この結果APDアレーと組みあわせた場合の出力信号のパルスハイト分散(APDゲインの非一様性を含む)は、256チャンネル全体で10.5%を達成した。LYSO結晶が高額で輸入に頼らざるを得ないのに対し、Pr:LuAG は純国産シンチレータとして多くの将来性を秘めている。光量はGSOと程度であるがエネルギー分解能は5.6%(@662 keV)といった優れた値が報告されている。密度は6.7g/cm3で蛍光時定数は20 nsと短いが、発光波長が310 nmと短い。これまでAPDの量子効率と相性が心配されてきたが、後述するようにNEDOプロジェクトでは Pr:LuAG に特化した「紫外高感度型」APDアレーの製作を進めている。

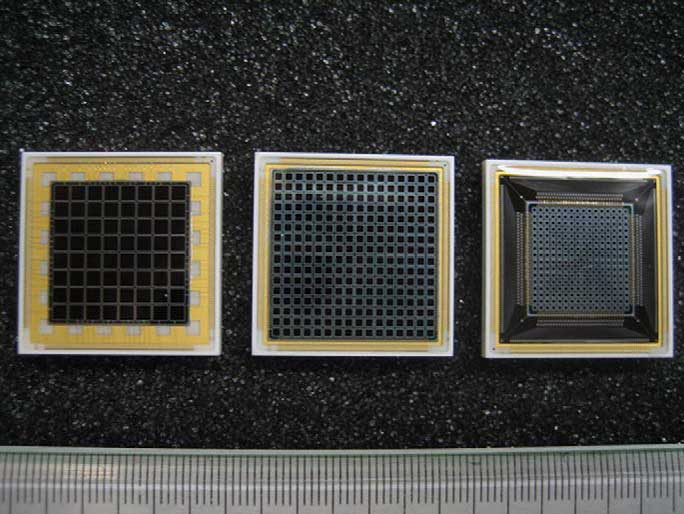

(2) 大面積APDアレーの開発と紫外高感度化

APDの可能性を広げるため、世界最大級となるAPDアレー3種類 (2mm角, 1mm角, 0.5mm角/pixel)の開発を行った (図4 左)。縦横サイズはパッケージ込みで27.4×27.4 mm2、ゲインの一様性は素子全体で±5% 程度、暗電流ノイズは0.2-0.3 nA 程度と極めて良好な素子が得られた。PET用素子として用いるためにこれをさらに発展し、(1)APD-PET システムをよりコンパクトに組み上げるためのカセット型パッケージ、(2)特大型の紫外高感度APDアレー (12x12ch, 8x8ch; 32mm角)の開発に着手している。Pr:LuAG の波長では通常APDの窓材に用いるエポキシ樹脂が大きな吸収を引き起こすが、これをシリコン樹脂に変更すれば有効的な量子効率を大きく向上することが見込まれる(図4 右)。さらにAPD受光面膜を310nmにあわせて適正化することで、素子自体の感度を1割以上向上させることができる。さらに、紫外用APD素子はMRI併用時にも磁化しない、無酸素銅を用いた特殊なピンを採用し、MRI-PETへの応用を視野に入れている。APDアレー単体での時間特性についても詳細な再評価を行った。試験は高エネルギー研究所放射光実験施設(KEK-PF)のビームライン14Aに於いて、シングル・バンチ(SB)モードで10keVのX線を直接照射し、時間分解能の測定を行った。10 keV のX線をAPDで直接検出した場合の電荷量は、LYSOで511keV の信号を読み出した場合とほぼ等価であり、究極的にAPDがTOF-PET としてどれだけの分解能を達成できるかの良い指標になる。8x8ch APDアレー(2mm角)について213 ps (FWHM), 16x16ch APDアレー(1mm角)では169 ps (FWHM)の優れた値が得られた。これは、ガイガーモードAPD (MPPC)と同等かそれ以上であり、APDがTOF 測定用素子としてもきわめて有用であることを示している。

(右)紫外高感度APDアレイと従来型との量子効率の波長依存性の比較。

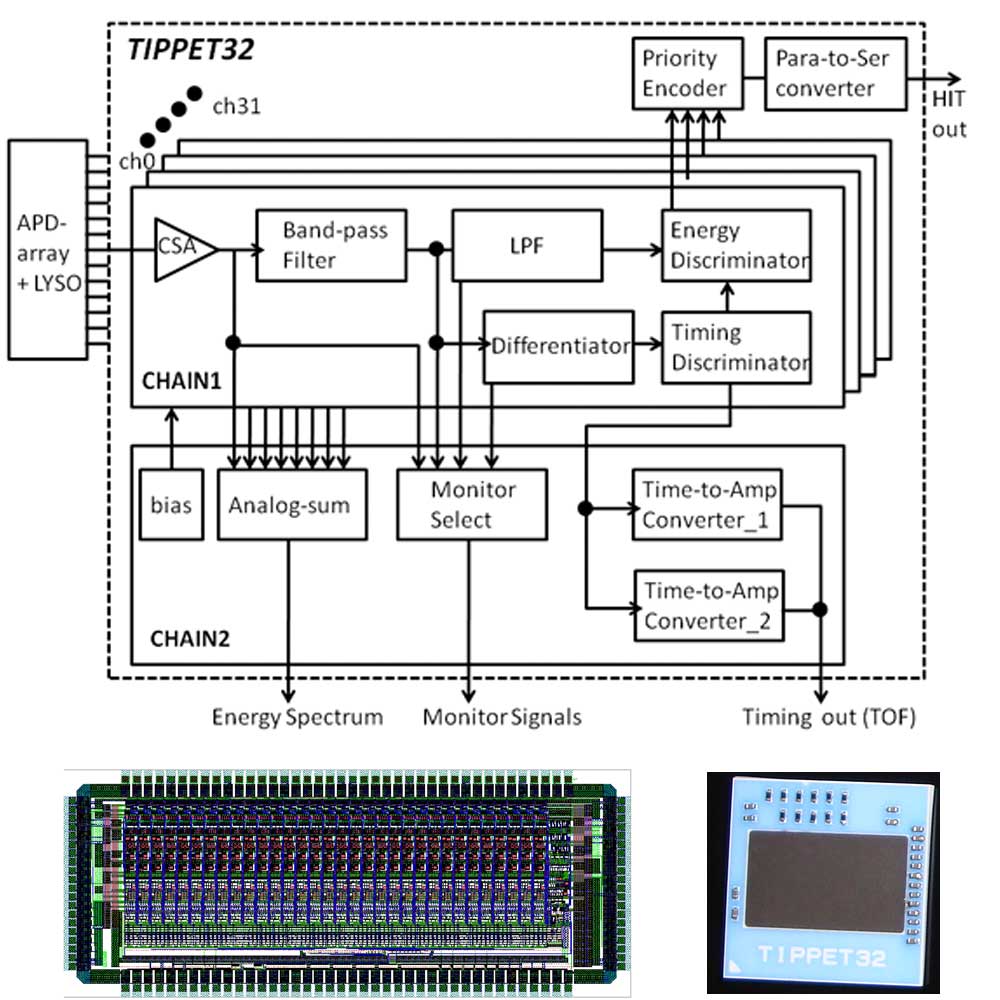

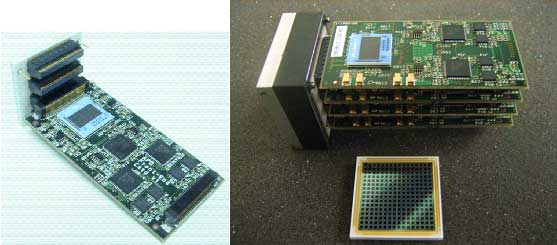

(3) APD専用「高速」LSIの開発

ブロック図 (下)

APDの内部ゲインは50~100程度であり、光電子増倍管やMPPCの100万倍 といった増幅よりはるかに小さいが、一方で通常の半導体素子(CdTeやDSSDなど)と同じ回路ではゲインが高すぎる。APDに特化した専用LSIが必要で、2006年より既に2種類(ver.1, ver.2)の開発を行った。回路はTSMC 0.35μm CMOS プロセスに対応した Open-IPを用いてデザインし、設計からチップ製作完了まで数ヶ月という短期間で完了した。Ver.1は試作版で1チップあたりのチャンネル数は8chであるが、LYSOピクセル単体、2mm角APD素子と組み合わせた場合のエネルギー分解能は9.7%(FWHM @511keV)を達成した。これはLYSO+APDで得られる値としてはあらゆる文献値より優れている。一方で、回路の高速性を追及する場合(TOF分解能)、Ver.1で採用した2段積分回路では不十分で、また信号極性などにも改善の余地が見つかった。Ver.2では32ch までチャンネル数を増やしたチップを80個製作し、さらなる性能の追及を目指した (図 4)。消費電力は210mW (/32ch), チャンネル毎の相対ゲインばらつきは±0.5%以下、時間分解能はノイズによるjitterとwalkを合わせて500 ps 程度を達成した(図 6)。Ver.2 LSIは目標性能を十分に達成した反面、評価用大型パッケージの配線容量が原因でノイズが若干増えることがわかり、小型ユニット組み上げの利便性も考慮して低温焼成セラミックパッケージ(LTCC)の開発を進めた。LTCCではサイズ全体を13mm×13mm 角まで小型化することで雑音特性が設計値と同レベルまで改善し、また抵抗やコンデンサをパッケージに内蔵することによる信頼性の向上、またサーマルビアを搭載することによる放熱特性改善などを同時に実現することができた。LTCCの技術は、今後のAPD-PET開発においても重要な鍵となるであろう。

(右)アナログフロントエンド回路の時間分解能

(4) APD-PETモジュールへの組み上げ

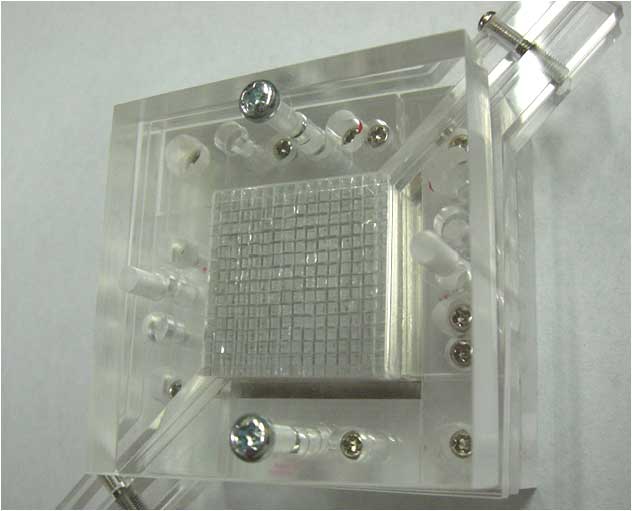

将来の装置実用化のためには、シンチレータアレー・APD素子、LSIのすべてのコンポーネントを小型のAPD-PETユニットとして組み上げ、汎用性の高いモジュールとして供給する必要がある。様々な試行錯誤の結果、JSTプロジェクトではAPDアレーの背面を通常のピン・タイプでなくソケット対応とし、後段のアナログ回路基板(Front End Card: FEC)4枚に直接装着する方法を採った(図 7) 。これにより配線で付加的に生ずる容量を極力減らし、3cm×3cmの限られた空間を有効に活用することができる。設計時にはコネクタ間や隣接チャンネルの信号干渉を心配したが、実機による計測ではすべてのチャンネルから良好な信号が得られている。一つのFECボード(両面)で64ch のAPD信号を処理し、各チャンネルのヒット・アドレスと時間情報(AD変換値)を8bit のデータとしてLVDSレベルで出力する。ほかにもFECにはLSIの制御信号を作るためのDACや、アナログサム出力モニタ用の同軸端子などが搭載され、基板サイズは全体で30mm×60mmに収めた。APDを装着した形での信号出力はすでに確認済みであり、良好なガンマ線スペクトルが得られている。さらに、FEC 4枚からの信号を取りまとめて制御し、後段の同時計数回路に受け渡すコントロールカードを製作した。

(右)APD-PETモジュール。APDアレイ+LYSOアレイを4枚のFECで読みだしている。全体で30x30x80mm3。

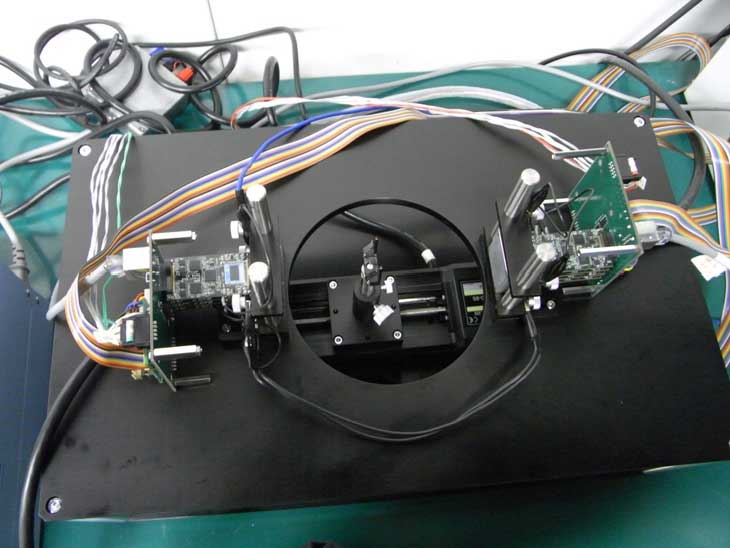

APD-PETによる画像再構成

(右)X-ステージとθ-ステージに取り付けられた実験システム

最終的な画像取得には、複数のAPD-PETユニットからのヒット情報を統合し、どのユニットが同時にヒットしたかを判定する回路(同時計数回路)と、PC(パソコン)上でその情報を画像に焼きなおすソフトウェアが必要となる。同時計数でvalid と判断したイベントは一旦メモリーに蓄積され、逐次パソコンに転送する。JSTプロジェクトでは浜松ホトニクス社に依頼して、APD-PETモジュール2ユニット用の簡易テストシステムを製作した。システム概念図と装置概観を図 8 に示す。同時計数システムは既に放医研(村山グループ)をはじめ多くの納入実績があり、FPGAロジック等に若干の変更を加えるだけでAPD計測用に応用することができる。同時計数回路はAPD-PETユニットに対し256ns, 16ns周期の基準クロック(major CLK, minor CLK)を発行する。APD-PETユニットではこれに同期する形でValid flag, TAC出力, ヒットアドレス, minor CLKの対応数をデータとして出力する。疑似データを用いたFECと同時計数回路の通信、パソコン上でのデータ取得は確認済みであり、APD-PETユニット2機を用いた「通し」の接続試験も完了した。APDゲインの一様性についても良好な結果が得られ、閾値は250keVに設定した。現在、対向するAPD-PETモジュール2ユニットと511keV較正線源(22Na ソース)、回転ステージを用いた画像取得試験を始めている。図 9(左)に示すのは、点線源(直径0.25mm)を対向するユニットの中心においた場合のヒットアドレスの分布で、対角線状に期待される通りのヒット情報が得られている。図 9(右)は、サイノグラムからFBP法で再構成した画像であり、縦・横どちらも 0.9mm (FWHM) のサブミリ解像度を達成した。中心から線源を 5mmまで離した場合も、1.0-1.2mmの優れた解像度が得られている。3月末のJSTプロジェクト終了にむけ、今後はTOF(時間分解能)測定やDOIの影響を調べ、より詳細なシステム評価を行う予定である。

(右)再構成された511 keVガンマ線画像。1 mmを下回る分解能を実証した(FWHM=0.9 mm)。

まとめと今後

これまでの開発において、我々はAPDが様々な部分でPMTを凌駕する優れた長所を持つことを示した。小型化できることはもちろん、ピッチを細かくして究極のサブミリ分解能を目指せること、MRIの要求する数テスラの強磁場中でも安定に動作することは大きな魅力である。一方で、APDの欠点は増幅率が100倍程度と小さく、PMTに比べてノイズの影響を受けやすいことにある。PETの画質を向上するにはガンマ線の到達時間差を用いたTOF測定が有効であるが、APDは素子自体が100-200 ps の優れた時間応答を持つにも関わらず、PETとして実用化する場合はノイズの揺らぎによる時間揺らぎのため、1ナノ秒の壁をこえることは困難である (TOF分解能は1ナノ秒で15cm相当。PMTでは0.5ナノ秒が実現できる)。また、APD自体は磁場に強いが、MRIと共用する場合は周辺回路に至るまですべてに非磁化対策が必要な点、ガンマ線の吸収位置補正(いわゆるDOI補正)を行わないと視野の端で画像に歪みが生ずる点など、今後システムを改良すべき点は多い。とくにノイズに関しては、ゲインのより高いMPPCをアレー化してイメージング素子として用いる試みが、世界中で始められている。我々も浜松ホトニクス社製の試作アレー素子の特性やTOF分解能の詳細な評価を始めており、良好な結果が得られつつある。しかしながら、ガイガーモードAPD素子は最初の登場から10年以上経た今でもPET装置としては実用化されておらず、やはり道は単調でないと言わざるを得ない。また、バイアス電圧に対して非常に敏感であることは、APDよりもむしろ取り扱いを難しくし、多素子であればあるほど素子面積の割に有効増倍領域が狭くなることも問題といえる。しばらくはAPD, MPPCが互いに切磋琢磨して次世代PET技術の発展に重要な一石を投じていくことが期待される。平成20年度より始まったNEDOプロジェクト 「MRI-PET用Pr:LuAG+APDアレー放射線検出器システムの開発」、今年より始まった放医研主導のJSTプロジェクト「革新的PET用3次元放射線検出器の開発」は いずれも魅力的なプロジェクトであり、次世代PET技術に大きな一石を投ずると期待される。

(応用物理学会「放射線」vo;.35 (2010) No.4、片岡 淳, “大面積APDアレーの開発と次世代PET技術への展望“および次世代PET研究会(H.21)収録より部分転載)